![]()

受験舎で受験生時代を過ごした卒業生から届いたメッセージを掲載させていただきました。

目標に向かって勉強に励む皆さんに向けて、受験成功の秘訣、塾体験記、合格までの道のり、合格してからの後のことを熱く、色濃く語っていただきました。ぜひ、ご覧ください。

宇都宮女子高校卒 ⇒ 慶應義塾大学(総合政策学部)

村松 由季子さん

村松さんは、中学生の頃から受験舎に在籍し、受験を経て、宇都宮女子高から慶應義塾大学に進学されました。

2015年4月から社会人として歩み始めた村松さんに、この度、主に大学在学中の経験についてインタビューさせて頂きました。

| 受験舎 |

こんにちは。 今日はわざわざ塾に来てくれてありがとう。 |

|---|---|

| 村 松 | いえいえ。 |

| 受験舎 | 村松さんが慶應義塾大学を3.5年早期卒業制度を利用して卒業したことを知って、ぜひ話を聴きたい、そして、塾の卒業生、そして塾生にその話を共有できればと思い、このような場を設けさせてもらいました。今日はよろしくお願いします。 |

| 村 松 | はい、こちらこそ、よろしくお願いします。 |

| 受験舎 | さて、いきなりだけれど、大学を3年半で卒業しようと思ったのはいつですか?また、そのことは、前から知っていたの? |

| 村 松 | いえ、入学後のオリエンテーションで、3年半で卒業できる選択肢もあると初めて耳にして、やってみようかなと思いました |

| 受験舎 |

すごいね(笑)。 普通は、これからの楽しい生活に頭がいっぱいで、そんな話は頭の中に入ってこないと思うんだけど。周りの友達には「3年半で卒業したい」って言ったりしてた? |

| 村 松 | はい。 |

| 受験舎 | 友達はどのような反応をしてましたか? |

| 村 松 |

周りでは「え?なぜ?」という反応が多かったです。 「大学生活ほど良いものはないのに、なぜ早く卒業しようなんて思うの?」とか、「私はできるだけ長くいるよ」と言われたりしました(笑)。 皆の気持ちはわかるけれど、私は卒業した後に自由になる半年間で、必ず海外に行って、できるだけ長い期間過ごしたいと思ってたんです。 |

| 受験舎 | でも、3年半で卒業するのって大変じゃないの? |

| 村 松 |

そうですね。やはり1年生の最初のうちからそのつもりで取り組まないと、ある程度時間が経ってからだと難しいと思います。4年で卒業するのと違って、クリアしなければならないいろいろな条件があるので簡単ではないと思います。

そうですね。やはり1年生の最初のうちからそのつもりで取り組まないと、ある程度時間が経ってからだと難しいと思います。4年で卒業するのと違って、クリアしなければならないいろいろな条件があるので簡単ではないと思います。ただ、自分から目標を設定しないと、ぼやっと学生生活が終わってしまう気がしたので、これを目標にすることを大学生活の軸にしようと思いました。 |

| 受験舎 | 条件というのは? |

| 村 松 |

3年生の春までに単位を4つ(4単位)落としていたらその時点でダメなんです。それだけの単位を取りつつGPA①もきちんと取る必要がありました。 でも、目標達成のために授業に積極的に参加したことで、結果として授業が楽しくなりました。 |

| 受験舎 | 大変だった点は? |

| 村 松 |

そうですね、就職活動の時は、だいたいみんな授業数を減らすんですけど、私は常にマックスで取らなければならなかったので、その時期は大変でした。 また、英語の成績が卒業条件に足りていなかったので、ダブルスクール②をしてテンプル大学に土曜日に通って講座を取っていました。 |

| 受験舎 | 卒業するのに英語の成績がそんなに求められるの? |

| 村 松 |

普通に4年で卒業する分には、単位を取れていれば成績が悪くても問題ないんですけど、3年半で卒業したい場合には、申請時の要件、卒業時の要件があり、TOEFL 90以上のスコアが必要です。 英語に意識的に取り組んでいたおかげなのか、卒業後、高校の時に留学していたフロリダのホームステイ先に遊びに行ったとき、ホストファミリーに「会話の能力が衰えてないね。」と言われて、この経験が生きているなと感じました。 |

| 受験舎 | 近くに3年半で卒業した人はいたの? |

| 村 松 |

いや、私の周りにはいませんでした。そもそも、挑戦する人がほとんどいないのではないかと思います。でも、今振り返ってみても、良いことしか思いつかない、やらない理由が見当たらないです。 いろいろな条件はあるけれど、やる価値はあると思います。 学費も最後の半期分の約70万円を払わなくて済みますし(笑)。 大学の授業は、きちんと出席してちゃんと取り組めば為になることがたくさんあるのに、適当にやって、BでもCでも単位が取れればいいやっていうのはすごくもったいないなと感じてました。 |

| 受験舎 | 話は変わりますが、村松さんが通っていたSFC③の魅力は? |

| 村 松 |

1年次からゼミがあることですね。

1年次からゼミがあることですね。ゼミには1年生から4年生まで全学年の生徒がいるので縦のつながりができやすく、先輩から色々な話を聴けてためになります。 自分が好きなように、自分だけの勉強ができる。自分だけのコースを自分で作ることができます。必修もほぼないので、ちょっと始めた研究で「あ、これじゃないな」と感じたら、すぐに方向転換をはかれる点が良いですね。 |

|

私も最初は言語学をやっていたんですけれど、最終的には心理学に取り組むようになりました。そういう風に自分に合うように調節できるのが魅力だと思います。 周りには、色んなこと、例えば建築をやっている人もいれば、語学だけに集中的に取り組んでいる人もいて、そのような人たちと関わることが出来るのはとても刺激になり、本当に面白いです。 |

|

| 受験舎 | SFC③の問題点はある? |

| 村 松 |

自分の軸を持っていないと、怠惰な学生生活を送っても卒業が出来てしまう学部でもありますね(笑)。 また、色々な分野のことが学べる反面、一つのことを深く掘り下げるのは難しいのかなと思います。 |

| 受験舎 | 就職活動はどうだった? |

| 村 松 |

そうですね。入社が決まった会社は、どんな人と面接をしても人間的に魅力を感じることが多かったので、就職活動が進む中で、他の会社には断りを入れていき、最終的にはこの会社に賭けてました(笑)。 会社からは10月から入社してくださいと言われたんですけど、自分にはどうしてもやりたいことがあるので4月にしてくださいとお願いしました。 |

| 受験舎 | 卒業後の半年間は自分の納得いくように過ごせましたか? |

| 村 松 | はい。これ以上はないかなって思えるくらい充実した時間を過ごすことができました。 |

| 受験舎 | どんなことをして過ごしたんですか? |

| 村 松 |

経済産業省が募集していたフィリピンでのプログラムに参加しました。

経済産業省が募集していたフィリピンでのプログラムに参加しました。3年半で卒業ができそうだと感じられるようになり、就職活動も終わり、じゃあ残り半年で、例えば海外の大学に留学する、海外でインターンシップ④をするなどの選択肢の中で、知り合いが「35歳以下の人を新興国に派遣して、新興国のビジネスについて考える」というプログラムがあることを教えてくれて、それに3か月参加しました。 |

| 受験舎 | 具体的にはどのようなことをしたの? |

| 村 松 |

フィリピンの貿易産業省の輸出部という、国内の輸出業者に対して、海外バイヤーとのマッチング⑤や輸出のサポートを行っている政府機関があります。フィリピン各地を回って、輸出に関する注意事項や方法、主要輸出国の現状を輸出業者に対してセミナーを行っているんです。

フィリピンの貿易産業省の輸出部という、国内の輸出業者に対して、海外バイヤーとのマッチング⑤や輸出のサポートを行っている政府機関があります。フィリピン各地を回って、輸出に関する注意事項や方法、主要輸出国の現状を輸出業者に対してセミナーを行っているんです。私はその機関に同伴して、セミナーの話し手として、日本のトレンドや日本人の好みについて講演を行いました。3か月で5回ほど、地方の出張で講演しました。 |

| 受験舎 | すごいね。そのプログラムに参加して、村松さんにとってどんな成果があった? |

| 村 松 |

プログラム参加の成果としては、海外で働く時の心構えができたことがあげられます。自国でいかに正しいとされていることでも、現地で通用しない場合は、押し付けるのではなく、こちらが柔軟に変化をしなければなりませんでした。

プログラム参加の成果としては、海外で働く時の心構えができたことがあげられます。自国でいかに正しいとされていることでも、現地で通用しない場合は、押し付けるのではなく、こちらが柔軟に変化をしなければなりませんでした。これは、予想以上に難しいことです。先が読めない世界で、前提を全て払拭する必要がありました。最初は慣れずに、ストレスを感じましたが、柔軟であることは、必須です。 今後、もしも海外で働くことがあった時に、この経験を活かせるのではないかと思っています。 |

| 受験舎 | 村松さんと海外の繋がりに関しては、高校のときの留学が大きな意味を持っているのかな?と思うんだけど、どうですか? |

| 村 松 | 高校のときに1年留学しようと私が決めたとき、周りの人たちは家族も含めてみんな驚いたんです。 |

| 受験舎 | うん。当時、自分たちも驚きました。大丈夫かなって(笑)。 |

| 村 松 |

そうですよね(笑)。 ただ、高校に入学して、勉強がつまらなく感じて、そして勉強しかしていない周りのクラスメートもつまらないと感じてしまって… 塾に来るのは楽しかったんですけれど(笑)、高校生活がつまらない中で「何か人とは違うことを経験してみたいな」と考えている時に、たまたま「留学行かない?」と言われて、全然社交的じゃなかったし、海外大嫌いだったけれど(笑)、今、自分が送っている生活よりはましかな?と思って。 だから、留学したのは、素晴らしい理由があったわけではなく、今の生活から抜け出したいという気持ちがあっただけなんです。 |

| 受験舎 |

留学後、戻ってきてやっぱり変わったなという印象は受けたよ。 それまでは、内気で恥ずかしがりやというイメージがあったけれど(笑)、かなり成長したなって。 |

| 村 松 |

ありがとうございます。受験舎には本当に長い間お世話になりました(笑)。受験舎の存在って自分の中では大きくて、私にとって癒される場所でした。 大学に行ってからも、講習会のお手伝いをさせてもらったり、これからの進路について相談もさせてもらえたし。 大学生になってから、特に、他の塾でアルバイトをした時に、自分は中学・高校と本当に恵まれた場所で勉強できたんだなと感じることが何回もありました。姉とも受験舎や受験舎の先生について今でもよく話します(笑)。 |

| 受験舎 |

ありがとう。お姉さんも誘っていつでも遊びに来てください(笑)。 卒業後の期間で他にしたことはあるの? |

| 村 松 |

高校時代に留学したときのホームステイ先の家族に会いに行ったことと、あとは、この期間で、今までの自分だったら絶対にやらなかったことをやってみようと思って社交ダンスをやってみました(笑)。 どうしても、ダンスなどにノリが悪い自分が嫌だなと感じていたので、今回はおそるおそるやってみたんですけれど楽しくできました。 |

| 受験舎 | すごくエネルギッシュに動いてるよね。 |

| 村 松 |

常に必死です。 楽しようとすると失敗する傾向が自分にはあるので、自分を追い込まないとダメみたいです。ストレスは溜まりますけどね(笑)。 |

| 受験舎 | そういえば、卒論は何をテーマにしたの? |

| 村 松 |

卒論は、絵本が与える子どもへの影響に関して取り組みました。 戦争体験をされた80歳以上の方と1年くらいお話をさせていただいて、その人と共同制作という形で絵本を創りました。 「絵本で残す~戦争体験の記録~」という題名です。 絵本が出来る中で、彼女がどのような感情変化をするか、戦争に対する感情がどのように変化するかということを卒業制作としてやっていました。 |

|

その過程でその方とすごく親しくなって、今でも親交を続けているのですけれど、その方と出会えたのはすごく大きかったです。 私は自分が今属している場所じゃないところに知り合いがいたり、世界があったりすることを、昔からすごく大事にしているんです。 中学・高校のときも、学校でつらいことがあったとき、学校という場所以外に受験舎という場所があって、受験舎に来れば楽しいって。 |

|

| 高校のとき、フロリダへ留学した後は、日本にいても、自分にはフロリダにも世界があるんだって思っていました。いつでもそこに行くこともできるんだって。 | |

そういう想いが常に必要というか、大事にしていて、そのおばあさんは1人の人として自分の場所になってくれているというのを感じていて、その方と論文の担当だった教授はすごく大切な存在だなと感じています。

そういう想いが常に必要というか、大事にしていて、そのおばあさんは1人の人として自分の場所になってくれているというのを感じていて、その方と論文の担当だった教授はすごく大切な存在だなと感じています。また、言語学をやっていた時のゼミの教授ともすごく仲良くさせていただいて、そのゼミの人たちとも良い関係で、なんだかゼミが2つあるみたいな気がしています。そういう世界を作れたというのがとても大きいと感じています。あ、ちなみに卒論は優秀作品に選ばれました(笑)! |

|

| 受験舎 |

おーそれはすごいね。 他の人よりも時間が少ない中で、よくそこまでがんばれたと思います。 今日はたくさん良いお話を聞かせて頂き、本当にありがとうございました。今後のご活躍も期待しつつ、また、お会いできる日を楽しみにしています。 |

| 村 松 | こちらこそ、これからもよろしくお願いします! |

|

[ 注釈 ] ①GPA(Grade Point Average)とは、各科目の成績から特定の方式によって算出された学生の成績評価値のこと、あるいはその成績評価方式のことをいう。欧米の大学や高校などで一般的に使われており、留学の際など学力を測る指標となる。 ②ダブルスクールとは、大学に在籍しながら、別の専修学校に籍を置くこと。 ③SFCとは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス (Shonan Fujisawa Campus) また、ここから転じて、湘南藤沢キャンパスにある同大学総合政策学部・環境情報学部・看護医療学部・大学院政策・メディア研究科・大学院健康マネジメント研究科の総称のこと。 SFCを3.5年で卒業するためには必要なこととは?興味のある方はこちらをご覧ください。 ④インターンシップ(Internship)とは、特定の職の経験を積むために、企業や組織において労働に従事している期間のこと。 ⑤マッチング(Matching)とは、需要(必要とする)側と供給(必要とされる)側の調整を行い、販売や取引の仲介を行うこと。 |

|

イグ・ノーベル賞受賞(2012年音響学賞)

受験舎 2期生 宇都宮高校卒 ⇒ 東京大学理科工類 ⇒ 東京大学大学院博士課程修了

栗原 一貴さん

▼ 大学受験を予定している皆さんへ

これから大学受験を予定している皆さん、僕は大学受験で受験舎にお世話になり、1996年に東京大学に入学し、2007年の3月に大学院博士課程を修了しました。

これから大学受験を予定している皆さん、僕は大学受験で受験舎にお世話になり、1996年に東京大学に入学し、2007年の3月に大学院博士課程を修了しました。大学受験は確かに大変でしたが、今思えばそれから後の方が人生における試練だったように思います。なぜなら大学受験は受験舎の先生方のように、経験豊かなアドバイザーに支援を受けることができるからです。

一方大学に入学してからは、自分を束縛したり、導いてくれたりする人は基本的にはいません。

自分で責任をとれる限り、どのようなことも自由なのです。これは怖いくらいの自由です。

自分の行動に意味はあるのか。はたまた徒労なのか、自分はどこに向かっているのか、それとも止まっているのか。そのような基本的なことを、自分で自分に説明しないといけないのです。

皆さんの夢はきっと大学に合格することではなくて、その先まで続いているものではないかと思います。もしくは、夢というとらえどころのないものを言語化できずに、もやもやしているのではないでしょうか。どうか皆さん、とりあえず大学受験という「コタエのあるモンダイのカタマリ」などというものは、経験豊富で詳しい人によく対策を教えてもらい、軽快に乗り切ってしまってください。すべてはそこから始まります。

ほんとうに、それがすべての始まりです。

(2007年3月末のメモより)

大学生活11年。ついに博士号を得た。僕は昔から「はかせ」になるのが夢だったので、その夢がようやく実現したことになる。

夢には、2種類ある。「夢見る夢」と、「叶える夢」だ。どちらも常に人の心の拠り所となる点は同じである。 しかしその、心の拠り所となるプロセスが異なる。

「夢見る夢」は、美しく、簡単だ。ただずっと、心に秘めていればよいから。

「叶える夢」は、もう少しダイナミックだ。その夢を叶えるための手段をあれこれ考えないといけないし、なかなか夢の実現へ向けて前進していないときは自分の夢設定能力や夢実現能力を自分で疑わなければならない。そしてもう一つ重要なことは、「もしも叶ってしまった時に心の拠り所がなくなってしまう」という点である。

叶える夢は、その実現が困難であるほど人をがむしゃらに進ませるエネルギーを生み出す。

しかしがむしゃらになればなるほど、叶ったときに真っ白になってしまう。

それが、今の僕だ。これから何をやっていこうかな。

よく、「具体的な夢ほど叶いやすい」という。確かにそれは当然である。具体的な目標が出来て初めてそれに至るまでの過程を考えることが出来るからである。しかし僕は自身の経験から、こう言ってみたい。

「適度に抽象的な夢が叶いやすい」と。

およそ夢というものは、願望と憧れをもって今の自分からかなり離れたところに思い描くものである。そしてその夢の実現に向けて計画を練る。しかし計画通りにものが進むのはほんの一時期であって、夢の実現というものは常に波乱万丈のプロセスを経るものだと思う。

逆に当初の計画通りに実現できる夢というのは、どこかこじんまりしているはずだ。 だとすると、夢の実現の過程には必ず「途中修正」の時期が来る。

予定通り進んだ分、予期しなかった問題、予期しなかった好条件を照らし合わせて、進むべき道を省みる作業である。

これは夢の実現に旅立つ当初の計画立てよりも、ずっと複雑で難しい。そこでものをいうのが、「夢の抽象性」である。夢は抽象的であればあるほど、その実現判定を柔軟に行うことが出来る。

ジャイアンツのプロ野球選手になりたい野球少年は、タイガースに入団しても夢が実現したことにはならない。しかしプロ野球選手になりたい野球少年は、ジャイアンツでもタイガースでも、メジャーリーガーとなっても夢は叶ったことになる。

僕は、はかせになりたかった。漠然とアニメに出てくるロボットを作るはかせを頭に描いていたが、僕の進路は高校に入ってから今までの14年で何度も大きく変わった。大学で研究する、ということは決めていても「何を研究するか」の部分は何でもよかった。

だからこそ、何度も立ちはだかった予想外の問題に対して「博士号をとる」という条件のもとで柔軟に対処できた。専攻を変えたり、研究室を変えたり、研究対象を変えたりできた。

夢が具体的でありつつも、着陸地点 を比較的自由に選べる抽象性を持っていたからこそ実現できたのだなと実感する。

ホールインワンで勝ちたいボールは、ホールが近づくほど、軌道修正不可能な自分に苦しむだろう。

しかしよいスコアで勝ちたいボールは、一打ごとに明らかになる新たな状況を確かめながら、次のアイアンを選んだり、風を待ったりすることができるのである。

僕は夢を一つ叶えた。それは既に僕に後戻りの出来ないほどの人生の方向性を与えてしまっている。

あれ?今、僕が次の夢を探す作業は、「叶う夢の途中修正」と似ているな。

さて、僕はいま、どんな夢を叶える途中にいるのだろう。

予定通りに進んだ分、予期しなかった問題、予期しなかった好条件を照らし合わせて、一番自分が憧れる場所に、次の「叶える夢」をおく。

そして、また、旅立つ。

2007年4月 独立行政法人 産業技術総合研究所 主任研究員 栗原一貴

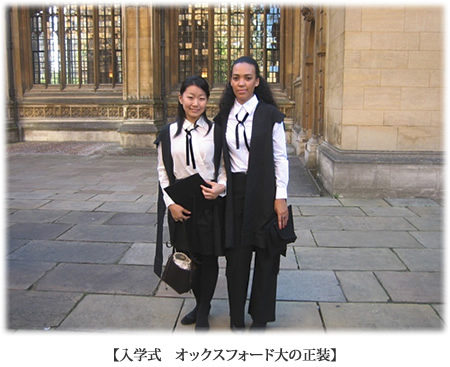

受験舎 8期生 宇都宮女子高卒 ⇒ 国際基督教大(ICU) ⇒ オックスフォード大

印南 芙沙子さん

▼ 現在の生活

現在私はオックスフォード大学大学院東洋学部博士課程にて、比較文学の研究をしています。

現在私はオックスフォード大学大学院東洋学部博士課程にて、比較文学の研究をしています。接触をはじめとした人間の身体感覚とその記憶が文学作品にどう表現されるかを、日本の現代文学とヨーロッパの現代思想を通して考察しています。

イギリスの博士課程はかなり個人に任される上、取らなくてはいけない授業も特にないので、研究の時間は比較的自由に自分で決めることができます。

他にはフランス語のクラス(授業)を取ったり、興味のあるクラスを聴講したり、自分の学科で少し翻訳などを教えたりしながら、割合のんびりとした生活を送っています。

常に、博士論文、学会発表のための短いペーパー、もしくは学術雑誌への投稿を考えたペーパーなどの作業をしています。 それに応じて、内容自体を深めることはもちろん、どう論文を構成したら簡潔にかつテンポよく議論が展開するか、どう表現したら人により伝わりやすいか、というようなことが常に頭の片隅にあり、そのような日々を送れることに幸せを感じます。

マイペースなイギリスでの生活に対して、修士課程のために勉強したアメリカは(場所がニューヨーク市だったということもあり)かなり激しい競争社会でした。

そのため私はアメリカを経由してイギリスで博士の勉強を始めた際、日本とイギリスの文化の違いに戸惑うというよりは、同じ英語圏で歴史的にも繋がりがありながら全く異なるアメリカとイギリスのギャップにびっくりしました。

英語の発音から、人との接し方、礼儀、自分の見せ方、ユーモアの使い方等、アメリカとイギリスにはかなり様々な違いがあります。ちなみにイギリスには、アメリカよりもウィット(ユーモア)に富む人が多いとは言えるでしょう。

特に私がいるような人文科学系の大学機関の場合、言葉を巧みに使えて当然という世界なので、言葉と言葉の微妙な差異や面白みを生かしたジョークや皮肉には、イギリス人はかなり長けている気がします。

特に私がいるような人文科学系の大学機関の場合、言葉を巧みに使えて当然という世界なので、言葉と言葉の微妙な差異や面白みを生かしたジョークや皮肉には、イギリス人はかなり長けている気がします。

▼ 高校時代

志望した高校に入学したにも関わらず、入学初日から周りの環境に深く失望した私の高校生活は、「学校の外に自分の居場所を見つける」ために試行錯誤を繰り返した日々だったように思います。

部活動(オーケストラ部)も途中までは続けたものの、受験で中断していたピアノを再開したり、以前習っていたものとは違うジャンルのダンスを始めたり、AFSという留学機関を通して10ヶ月間イタリアへ留学したのも、その活動の一環といえるでしょう。

留学前には(受験目的ではなく)受験舎の先生に小論文を見ていただき、思考の訓練などもしていました。 ちなみに留学に関してはホームステイをするため、家族の結束が固く、芸術や文化が日々の生活に根付いている歴史のある国で時間を過ごしたいと思ったこと、かつ今の時代だから英語圏は近い将来勉強か仕事で長期滞在する機会があるだろうと考えたことから、西ヨーロッパの国々を志望し、試験を受け、イタリアに派遣されることになりました。 結果的に、大学時代にもアメリカに交換留学し、大学院も修士・博士と英語圏で勉強することになったため、その決断は間違っていなかったと思います。

結果的に、大学時代にもアメリカに交換留学し、大学院も修士・博士と英語圏で勉強することになったため、その決断は間違っていなかったと思います。

今は特にイギリス在住のため、イタリアの家族の元へも気軽に帰ることができ、加えて2歳上のホストシスターも同じオックスフォード大で国際関係学の博士課程に在籍しているため、道でばったり遭遇することもあり、高校留学から10年経った今でもそのような繋がりが続いていることを嬉しく感じます。

部活動(オーケストラ部)も途中までは続けたものの、受験で中断していたピアノを再開したり、以前習っていたものとは違うジャンルのダンスを始めたり、AFSという留学機関を通して10ヶ月間イタリアへ留学したのも、その活動の一環といえるでしょう。

留学前には(受験目的ではなく)受験舎の先生に小論文を見ていただき、思考の訓練などもしていました。 ちなみに留学に関してはホームステイをするため、家族の結束が固く、芸術や文化が日々の生活に根付いている歴史のある国で時間を過ごしたいと思ったこと、かつ今の時代だから英語圏は近い将来勉強か仕事で長期滞在する機会があるだろうと考えたことから、西ヨーロッパの国々を志望し、試験を受け、イタリアに派遣されることになりました。

結果的に、大学時代にもアメリカに交換留学し、大学院も修士・博士と英語圏で勉強することになったため、その決断は間違っていなかったと思います。

結果的に、大学時代にもアメリカに交換留学し、大学院も修士・博士と英語圏で勉強することになったため、その決断は間違っていなかったと思います。今は特にイギリス在住のため、イタリアの家族の元へも気軽に帰ることができ、加えて2歳上のホストシスターも同じオックスフォード大で国際関係学の博士課程に在籍しているため、道でばったり遭遇することもあり、高校留学から10年経った今でもそのような繋がりが続いていることを嬉しく感じます。

▼ 高校生へのメッセージ

大学受験に関しては、私は最低限の勉強で切り抜けてしまったという感があり、通った大学は今も大好きでそれには何の後悔もありませんが、一般に大学受験というのは自分の限界に挑戦できる絶好の機会なのではないかと思います。

私の場合はそれが大学受験ではなく、大学卒業後の、ニューヨーク大学大学院パフォーマンス・スタディーズ修士課程での勉強でした。

毎日眠る時間を削って勉強し、次々と出るリーディングの宿題をこなし、宿題だけでも精一杯なのに同時にプレゼンテーションやペーパーも複数書かなくてはならず、どこまで勉強しても終わりがない毎日でした(アメリカの大学院の優良プログラムでは皆このような生活を送っています)。

私の場合はそれが大学受験ではなく、大学卒業後の、ニューヨーク大学大学院パフォーマンス・スタディーズ修士課程での勉強でした。

毎日眠る時間を削って勉強し、次々と出るリーディングの宿題をこなし、宿題だけでも精一杯なのに同時にプレゼンテーションやペーパーも複数書かなくてはならず、どこまで勉強しても終わりがない毎日でした(アメリカの大学院の優良プログラムでは皆このような生活を送っています)。

当時は本当に大変でしたが後で振り返ってみると、自分の能力の限界が見えるようなところまで追いつめられて、もうこれ以上できないというところまで勉強するのは、非常に気持ちがよく、爽快です(これは勉強に限ったことではないと思います)。

私はこのようなことを受験期には体験しませんでしたが、多くの人にとっては大学受験が絶好のチャンスだと思うので、皆さんにもそのような体験をしてほしいと思います。 ただし勿論、健康第一で。

それから日本の外に出てつくづく思うのは、海外の大学生は勉強するということです。日本には、大学に入るまでは勉強して大学に入ったら勉強しないという傾向がありますが、日本の外の常識では大学生は勉強するものです。

そのため大学に入ったら、部活やサークル、素晴らしい友人や人脈作り、旅行や趣味、アルバイトなどに励みつつも、自分の糧となるような勉強をすることをおすすめします。

それをしたからどうなるということではなく、自分自身を高めるために。

・・・・・とここまで書いてきましたが、私自身決して努力家ではなく、常に自分のあと一歩の努力の足りなさを実感しています。 ただし一つ思うのは、苦にならないことをする、たとえ努力をしていても努力とは思わずにできることをする、というのは案外大切なのではないかということです。

どうしても勉強したくないと思う人は勉強する必要はないと思います。ただ、その先にある自分のやりたいことには勉強がどうしても必要だとか、自分が身を置きたい環境に行くには、もしくは反対に自分の身を置きたくない場所を避けるには何かが必要だとか、そのような状況であれば、比較的「苦労」をせずに、努力を努力と思うこともなく励めるものだと思います

。

そのようにして私は、どうしてもやりたくないことや興味はあっても腑に落ちない選択肢は避けて、結果的にやりたくないことはやらない=やりたいことをやるという生活を今まで送ってきたような気がします。

今後もそのような生き方を続けていけることを切に祈りつつ、恐らく好きなことをすれば苦も苦にならない、というメッセージを皆さんに送って最後にしたいと思います。

私の場合はそれが大学受験ではなく、大学卒業後の、ニューヨーク大学大学院パフォーマンス・スタディーズ修士課程での勉強でした。

毎日眠る時間を削って勉強し、次々と出るリーディングの宿題をこなし、宿題だけでも精一杯なのに同時にプレゼンテーションやペーパーも複数書かなくてはならず、どこまで勉強しても終わりがない毎日でした(アメリカの大学院の優良プログラムでは皆このような生活を送っています)。

私の場合はそれが大学受験ではなく、大学卒業後の、ニューヨーク大学大学院パフォーマンス・スタディーズ修士課程での勉強でした。

毎日眠る時間を削って勉強し、次々と出るリーディングの宿題をこなし、宿題だけでも精一杯なのに同時にプレゼンテーションやペーパーも複数書かなくてはならず、どこまで勉強しても終わりがない毎日でした(アメリカの大学院の優良プログラムでは皆このような生活を送っています)。当時は本当に大変でしたが後で振り返ってみると、自分の能力の限界が見えるようなところまで追いつめられて、もうこれ以上できないというところまで勉強するのは、非常に気持ちがよく、爽快です(これは勉強に限ったことではないと思います)。

私はこのようなことを受験期には体験しませんでしたが、多くの人にとっては大学受験が絶好のチャンスだと思うので、皆さんにもそのような体験をしてほしいと思います。 ただし勿論、健康第一で。

それから日本の外に出てつくづく思うのは、海外の大学生は勉強するということです。日本には、大学に入るまでは勉強して大学に入ったら勉強しないという傾向がありますが、日本の外の常識では大学生は勉強するものです。

そのため大学に入ったら、部活やサークル、素晴らしい友人や人脈作り、旅行や趣味、アルバイトなどに励みつつも、自分の糧となるような勉強をすることをおすすめします。

それをしたからどうなるということではなく、自分自身を高めるために。

・・・・・とここまで書いてきましたが、私自身決して努力家ではなく、常に自分のあと一歩の努力の足りなさを実感しています。 ただし一つ思うのは、苦にならないことをする、たとえ努力をしていても努力とは思わずにできることをする、というのは案外大切なのではないかということです。

どうしても勉強したくないと思う人は勉強する必要はないと思います。ただ、その先にある自分のやりたいことには勉強がどうしても必要だとか、自分が身を置きたい環境に行くには、もしくは反対に自分の身を置きたくない場所を避けるには何かが必要だとか、そのような状況であれば、比較的「苦労」をせずに、努力を努力と思うこともなく励めるものだと思います

。

そのようにして私は、どうしてもやりたくないことや興味はあっても腑に落ちない選択肢は避けて、結果的にやりたくないことはやらない=やりたいことをやるという生活を今まで送ってきたような気がします。

今後もそのような生き方を続けていけることを切に祈りつつ、恐らく好きなことをすれば苦も苦にならない、というメッセージを皆さんに送って最後にしたいと思います。

▼ それから最後に一言

「好きなことや、やりたいことは、人が与えてくれるものではなく、自分で見つける、または、自分でつくるものだ。そう私は信じます。」

2012年 印南 芙沙子

2012年 印南 芙沙子

受験舎 16期生 宇都宮大学附属中学校卒 ⇒ 宇都宮女子高校卒 ⇒ 東京大学

渡邉 麻由香さん

▼ 1.受験舎との出会い

私が受験舎に通い始めたのは小学6年の11月。

中学受験のためには、学校の授業だけでは時間も内容も足りないと思ったので塾に通うことを決めたのですが、一番自分に合い、丁寧に教えてくれる塾に通いたかったので、色々な塾で体験授業を受けたことを覚えています。

他の塾ではとにかく問題を早く簡単に解く公式や解法を暗記させていたのに対して、受験舎では 「なぜ、この公式が成り立つのか。」 「なぜ、この問題にはこの解法を使えば答えが出るのか。」 という理屈まで教えてくれました。

どんなことにでも「なぜこうなるのか」が理解できるまで、決して納得しない私の性格に合っていたので受験舎を選びました。

中学受験のためには、学校の授業だけでは時間も内容も足りないと思ったので塾に通うことを決めたのですが、一番自分に合い、丁寧に教えてくれる塾に通いたかったので、色々な塾で体験授業を受けたことを覚えています。

他の塾ではとにかく問題を早く簡単に解く公式や解法を暗記させていたのに対して、受験舎では 「なぜ、この公式が成り立つのか。」 「なぜ、この問題にはこの解法を使えば答えが出るのか。」 という理屈まで教えてくれました。

どんなことにでも「なぜこうなるのか」が理解できるまで、決して納得しない私の性格に合っていたので受験舎を選びました。

▼ 2.中学受験

当時の私は算数が苦手だったので、算数を中心に勉強しました。

受験舎では、自分で買った中学受験用の問題集を使っていました。まず、自分で解いてみて、わからないところを先生に質問し、ヒントをもらって、また自分で考える。

ひたすらこの繰り返しでしたが、これにより気づかないうちに考える力が養われました。

受験勉強を本格的に始めたのが遅かったので、ある大手塾の先生には「今からでは宇大附属中合格は無理でしょう。」とはっきり言われてしまった私でしたが、受験舎で追い込みをかけることに成功し、無事合格できました。

また、このときお世話になった鈴木克美先生に言われた 「このままがんばれば、東大も夢じゃないよ。」 と言う一言で、東大受験というものを意識し始めました。

受験舎では、自分で買った中学受験用の問題集を使っていました。まず、自分で解いてみて、わからないところを先生に質問し、ヒントをもらって、また自分で考える。

ひたすらこの繰り返しでしたが、これにより気づかないうちに考える力が養われました。

受験勉強を本格的に始めたのが遅かったので、ある大手塾の先生には「今からでは宇大附属中合格は無理でしょう。」とはっきり言われてしまった私でしたが、受験舎で追い込みをかけることに成功し、無事合格できました。

また、このときお世話になった鈴木克美先生に言われた 「このままがんばれば、東大も夢じゃないよ。」 と言う一言で、東大受験というものを意識し始めました。

▼ 3.高校受験

中学受験の際、受験舎での先生方による熱心な指導と、中学入学後、自分自身の努力の成果で成績が良かったこと(学年7位)に気を良くして、私はいつの間にか塾に行かなくなったのですが、中学2年の時、いわゆる中だるみにより成績が見事に下がりました。

(学年38位…これは宇女高合格のボーダーラインです。)

焦った私は、中学3年になるとすぐに受験舎に相談に行きました。 そして、再びお世話になったのです…このときも基本的な勉強法は変わらず、ひたすら自力で問題を解き、わからない所を質問するという感じでした。

一時は落ち込んだ成績も受験舎のお陰で回復し、希望通り、宇都宮女子高校に進学することが出来ました。

焦った私は、中学3年になるとすぐに受験舎に相談に行きました。 そして、再びお世話になったのです…このときも基本的な勉強法は変わらず、ひたすら自力で問題を解き、わからない所を質問するという感じでした。

一時は落ち込んだ成績も受験舎のお陰で回復し、希望通り、宇都宮女子高校に進学することが出来ました。

▼ 4.高校入学直前の春期講習会

大学受験に一番影響するのが高校での勉強法であることは言うまでもありません。

私が高校でうまく授業の流れに乗って良い成績をキープ(学年10~20位)できたのは、高校合格後、すぐに参加した、受験舎の春期講習会のお陰です。

相当な努力をしないと授業についていくことすら難しいと言われ、授業でのノートのとり方や予習復習の方法などを細かく、具体的に教わり、入学後すぐに自分の学習ペースをつかむことに成功し、3年間勉強する土台を作ることができました。

私が高校でうまく授業の流れに乗って良い成績をキープ(学年10~20位)できたのは、高校合格後、すぐに参加した、受験舎の春期講習会のお陰です。

相当な努力をしないと授業についていくことすら難しいと言われ、授業でのノートのとり方や予習復習の方法などを細かく、具体的に教わり、入学後すぐに自分の学習ペースをつかむことに成功し、3年間勉強する土台を作ることができました。

▼ 5.大学受験

高校3年になり、学校の授業とは別に、本格的に受験対策する必要性を感じ、また受験舎に通い始めました。夏が終わる頃にはそれまで15番前後だった順位が一ケタにまで上昇しました。

受験が迫った時期になると、焦りから、過去問や難しい問題に手を出そうとしていましたが、受験舎ではとにかく基礎を完璧にするよう教えられました。

基礎力だけでは、入試問題に対応できないと思う人もいるかもしれませんが、入試問題の大半は基本・標準問題です。それに、基礎力がなければ応用力がつくはずがありません。 土台が完成して初めて、発展・応用などの演習問題にとりかかる受験舎での勉強方法は、受験勉強の王道だと思います。 また、センター対策ではセンターの傾向を熟知した最良の勉強法を教えて頂き、本番では満足のいく結果を得ることができました。

受験が迫った時期になると、焦りから、過去問や難しい問題に手を出そうとしていましたが、受験舎ではとにかく基礎を完璧にするよう教えられました。

基礎力だけでは、入試問題に対応できないと思う人もいるかもしれませんが、入試問題の大半は基本・標準問題です。それに、基礎力がなければ応用力がつくはずがありません。 土台が完成して初めて、発展・応用などの演習問題にとりかかる受験舎での勉強方法は、受験勉強の王道だと思います。 また、センター対策ではセンターの傾向を熟知した最良の勉強法を教えて頂き、本番では満足のいく結果を得ることができました。

▼ 6.私の勉強法

私が受験舎に通い始めたのは小学6年のときですが、家庭学習ということに関していえば、私は小学2年から毎日1時間は勉強すると母と約束していました。

そのため、この頃から勉強はすでに生活習慣の一部として身についていました。もちろん始めは嫌々やらされていた勉強も、段々苦でなくなり、新しいことを学ぶことの面白さを少しずつ感じるようになりました。

私の勉強は、学校と自宅学習が中心でした。学校の授業に沿って、足りないところは自分で問題集や参考書を買って勉強していました。

しかし、自宅学習の欠点は、わからないとき質問ができる人がいないことと、段々面倒くさくなって簡単な公式や解法に頼り、自分で考えることよりも、答えが合っていることを重要視するようになってしまうことです。 この2つの欠点を、私は受験舎の力を借りることによって、克服することが出来たと思っています。

集団授業だと、先生は1人1人に対応することは不可能です。 また、大手塾などの学習塾では、簡単に答えを得られる解き方を教える所が多いのですが、そのときはテストで点を取れても、思考力を養うことが出来ないので、思考力と根本的な理解力が問われる大学入試には対応できないでしょう。

そのため、この頃から勉強はすでに生活習慣の一部として身についていました。もちろん始めは嫌々やらされていた勉強も、段々苦でなくなり、新しいことを学ぶことの面白さを少しずつ感じるようになりました。

私の勉強は、学校と自宅学習が中心でした。学校の授業に沿って、足りないところは自分で問題集や参考書を買って勉強していました。

しかし、自宅学習の欠点は、わからないとき質問ができる人がいないことと、段々面倒くさくなって簡単な公式や解法に頼り、自分で考えることよりも、答えが合っていることを重要視するようになってしまうことです。 この2つの欠点を、私は受験舎の力を借りることによって、克服することが出来たと思っています。

集団授業だと、先生は1人1人に対応することは不可能です。 また、大手塾などの学習塾では、簡単に答えを得られる解き方を教える所が多いのですが、そのときはテストで点を取れても、思考力を養うことが出来ないので、思考力と根本的な理解力が問われる大学入試には対応できないでしょう。

▼ 7.私が受験舎をオススメするわけ

国公立の学校を受験する場合には、教科書を越えた内容が出題されることはありません。つまり、教科書を完璧にすれば、どこにでも合格することが出来るといっても過言ではありません。

したがって、受験勉強とは言っても、まずは学校の勉強がおろそかになるようでは、本末転倒です。

受験舎では、学校で配られた問題集など自分が使っている教材をそのまま利用して勉強を進められるので、学校の勉強の妨げとなることがありません。これは、本当に大事なことでした。

勉強は、自分で考え、問題を解くことであって、人が解いているのを見たり、話を聞いたりしても根本的な力はつきません。

受験舎の指導は、単に答えを出すことよりも、それに至るまでのプロセスを重視するので、考える力がとても伸びます。

しかも、個別指導なので、生徒が問題を解いているところを見ながら先生方が悪い解法や考え方、自分だけでは気づき難い癖などを指摘してくださるので、短所を克服しながら、長所は伸ばすことができました。

受験舎では、とにかく生徒が自分で考えることを重視してくれます。解答を見る前に、あれこれ考え、解答を見た後もここが腑に落ちない、他の解法はないだろうかと考えます。

どの教科でも必要なこれらのことを受験舎の先生方はいつもサポートしてくれます。

したがって、受験勉強とは言っても、まずは学校の勉強がおろそかになるようでは、本末転倒です。

受験舎では、学校で配られた問題集など自分が使っている教材をそのまま利用して勉強を進められるので、学校の勉強の妨げとなることがありません。これは、本当に大事なことでした。

勉強は、自分で考え、問題を解くことであって、人が解いているのを見たり、話を聞いたりしても根本的な力はつきません。

受験舎の指導は、単に答えを出すことよりも、それに至るまでのプロセスを重視するので、考える力がとても伸びます。

しかも、個別指導なので、生徒が問題を解いているところを見ながら先生方が悪い解法や考え方、自分だけでは気づき難い癖などを指摘してくださるので、短所を克服しながら、長所は伸ばすことができました。

受験舎では、とにかく生徒が自分で考えることを重視してくれます。解答を見る前に、あれこれ考え、解答を見た後もここが腑に落ちない、他の解法はないだろうかと考えます。

どの教科でも必要なこれらのことを受験舎の先生方はいつもサポートしてくれます。

▼ 8.これから受験をする皆さんへ

勉強で大切なことは、些細なことでも面倒臭がらないことと、とにかくどんなことでも諦めないことです。

勉強は、今日やったからといって明日できるようになるものではありません。勉強してもなかなか成績が上がらない、だからといって、考えるのをやめてすぐに解答を見たり、理屈も分からないまま、ただ簡単に答えが得られる公式に頼ったり、勉強するのをやめてしまったりしては、絶対に出来るようにはなりません。

勉強では、遠回りに見える道が、一番の近道なのです。 毎日の積み重ねが合格に必ずつながります。そして、勉強を続けるために一番良い方法は勉強を好きになることです。

勉強は、今日やったからといって明日できるようになるものではありません。勉強してもなかなか成績が上がらない、だからといって、考えるのをやめてすぐに解答を見たり、理屈も分からないまま、ただ簡単に答えが得られる公式に頼ったり、勉強するのをやめてしまったりしては、絶対に出来るようにはなりません。

勉強では、遠回りに見える道が、一番の近道なのです。 毎日の積み重ねが合格に必ずつながります。そして、勉強を続けるために一番良い方法は勉強を好きになることです。

▼ 9.最後に

いつも私を見捨てずに面倒を見てくださった受験舎の先生方に本当に感謝しています。

鈴木克美先生へ

「先生が"夢じゃない"と言ってくださった東大へ本当に合格できました。ありがとうございました。これからもがんばります。」

2010年4月 渡邉 麻由香

2010年4月 渡邉 麻由香